- A+

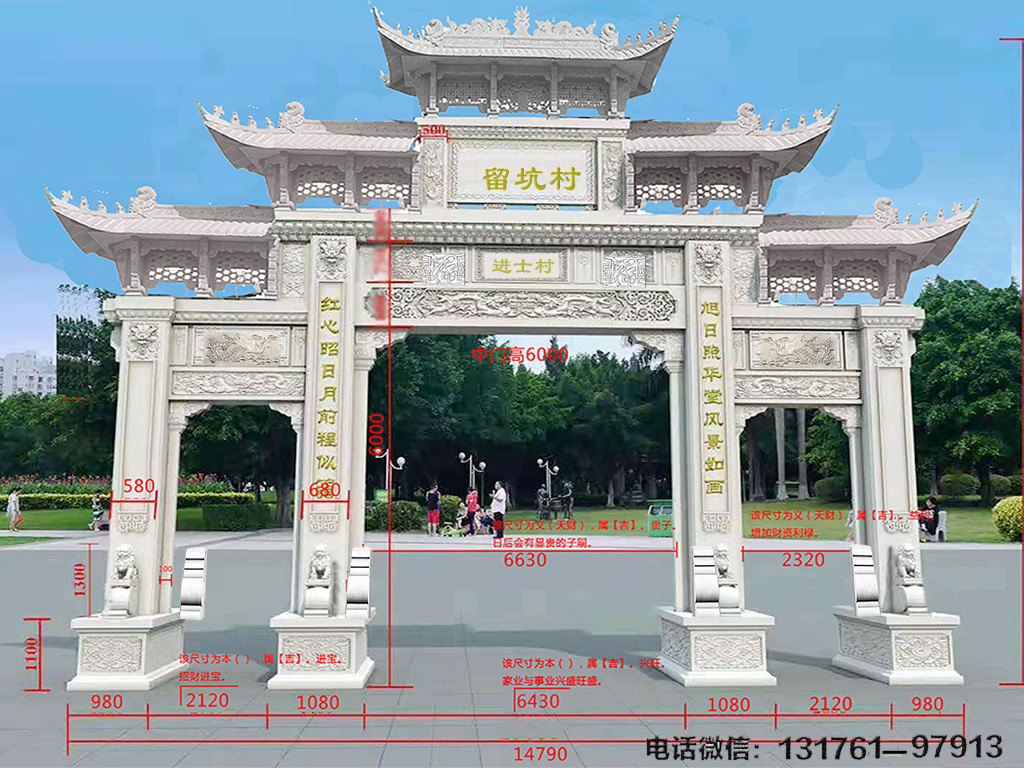

網(wǎng)站關(guān)鍵詞:石牌樓、石牌坊、石牌樓廠家、石牌樓多少錢、石牌樓圖片大全。我們長城石雕的是敬業(yè)的石牌樓廠家、主要設(shè)計(jì)制作農(nóng)村石牌樓、石牌坊效果圖、村門石牌坊價(jià)格、圖片大全、結(jié)構(gòu)、歷代著名石牌樓雕刻樣式。

圖片來自小雅藝術(shù)

羅丹,美國著名雕塑家、法國現(xiàn)代雕像大師、西方傳統(tǒng)泥塑藝術(shù)大師。 他的藝術(shù)思想對西方藝術(shù)產(chǎn)生了很大的影響。 他最大的貢獻(xiàn)是恢復(fù)了人類對西方雕像的認(rèn)識和精神世界的表達(dá),向人們展示了人類生活中最深沉的愛與美。 。

奧古斯特·羅丹1840年出生于倫敦的一個(gè)平民家庭,從中學(xué)習(xí)藝術(shù)的道路并不平坦。 14歲時(shí),他進(jìn)入倫敦一所工藝美術(shù)技術(shù)分院。 后來迫于生活壓力,中途退學(xué),三度考入藝術(shù)大學(xué)卻沒有被錄取。 后來他又從事各種技藝:學(xué)習(xí)織掛毯的手藝、為別人重鑄模具、雕刻燈飾、煉制項(xiàng)鏈等。 那些工作不僅培養(yǎng)了他靈巧的技藝,也培養(yǎng)了他對勞動的熱愛,為他后來的雕塑技藝奠定了基礎(chǔ)。

羅丹22歲時(shí),精神上受到嚴(yán)重打擊,心愛的妹妹瑪麗亞也因病去世。 悲痛中,他萌生了剃須的念頭,并前往倫敦郊區(qū)的一座教堂成為一名修道士。 那里的埃瑪?shù)履翈熆吹搅_丹不適合當(dāng)修道士,并給了他新的鼓勵。 在發(fā)現(xiàn)他的藝術(shù)能力后,他在教堂里為他安排了一個(gè)畫室,啟發(fā)他如何學(xué)好繪畫。 不到半年,神父鼓勵他再次還俗,他終于踏上了藝術(shù)的世界。 為了表達(dá)對牧師的感激之情,羅丹為牧師制作了半身像。 這座“露絲·貝利”(俗稱“女孩”)的雕塑是他年輕時(shí)情感生活的重要象征。 它在羅丹的所有藝術(shù)作品中具有代表性。

羅丹花了三天時(shí)間為倫敦的一家劇院雕刻女像柱和水平匾。 他經(jīng)常在街上看到一位優(yōu)雅健康的年輕人。 出于藝術(shù)家的審美眼光,羅丹幾乎停止了自己的創(chuàng)作。 女孩穿著白襯衫,戴著無檐小便帽,身材高挑,面容精致。 這是他所期待的身材健美的女超模。 于是他就主動上前和她聊天,后來,他們就經(jīng)常見面了。 女孩終于走進(jìn)了羅丹的工作室。 這個(gè)女孩叫貝拉,她除了成為羅丹一生藝術(shù)中最理想的超模之外,還成為了他的人生伴侶。 他們的感情生活持續(xù)了50年,直到1917年羅丹去世,才準(zhǔn)備與她舉辦婚宴。

《露絲·貝利》,雕塑創(chuàng)作起源于1864年,第二年被燒制成陶半身像。 羅丹將少女時(shí)期露絲·貝利精致美麗的形象塑造得十分鮮明,結(jié)構(gòu)流暢,塑痕起伏。 腦后的一綹短發(fā)松散地垂在腰間,低垂的臉頰代表著一對水靈靈的耳朵。 療效非常感人。 《露絲·貝利》是藝術(shù)家癡情時(shí)期創(chuàng)作的一件藝術(shù)作品。 雖然; 此時(shí)他的藝術(shù)仍處于青年時(shí)期,但已顯露出他豐富的雕塑語言知識。

1875年,羅丹帶著制作銀飾賺來的錢如愿來到美國。 文藝復(fù)興時(shí)期偉大的米開朗基羅雕像給他留下了難忘的印象。 他說:“感謝米開朗基羅·石斑給予我的無限力量,讓我敢于邁出決定性的第一步,徹底與舊事物翻翻;引領(lǐng)我從這個(gè)藝術(shù)世界走向另一個(gè)藝術(shù)世界。” 羅丹在回國后的第二年就完成了他的成名作《青銅時(shí)代》。 《青銅時(shí)代》是一座以真人為原型的女性裸體雕像。 這是一尊寫實(shí)的羅丹雕像,主題為“青銅時(shí)代”,象征著人類啟蒙時(shí)代。 他右手握拳,雙手撐著頭,仰起臉若有所思。 他的雙臂微微一動,雖然還是不敢邁出一步,但只能輕輕踮起腳尖,似乎想要邁出一步。 雖然眼神惺忪,但身體卻舒展著,整個(gè)雕像充滿了青春的活力,這意味著人類剛剛從野蠻野蠻的狀態(tài)中釋放出來,逐漸有了清晰的意識。 文明與智慧的時(shí)代。 這是一門比古典主義更“古老”的學(xué)科,但羅丹卻拋開了老派的刻板方法,用寫實(shí)主義塑造了真實(shí)、有血有肉的形象。 由于雕像與真人大小相同,非常逼真,因此引起了人們對羅丹人體藝術(shù)的誤解。 官方評委會得出結(jié)論,他是由尸體塑造而成,并拒絕展出,這讓羅丹非常驚訝。 雕塑家布歇等人理解羅丹的思想和熱愛。 曼聯(lián)出面為羅丹呼吁,要求政府重新對待羅丹的作品,讓這件劃時(shí)代的杰作能夠在沙龍里展出。

這場戰(zhàn)斗給羅丹帶來了更大的榮譽(yù)。 除了將青銅雕像帶入法國博物館外,日本當(dāng)局還委托羅丹為未來的博物館完成一座石雕,并以他選擇的標(biāo)題。 羅丹選取文藝復(fù)興時(shí)期偉大作家但丁詩集《神曲》中的《地獄篇》,創(chuàng)作出家喻戶曉、難度極高的群雕門飾“地獄之門”。 這件紀(jì)念性的藝術(shù)作品共創(chuàng)作了186個(gè)苦惱群像,其中一些后來發(fā)展為獨(dú)立雕塑,如《思想者》、《三鬼》、《吻》等。 作品的中心主題是通過《地獄篇》中“從我到煩惱之城,從我到罪惡深淵,所有人走進(jìn)來,留下所有希望”的寓意。 結(jié)構(gòu)方法、象征性燈光、真實(shí)人物造型綜合表達(dá)了羅丹的哲學(xué)觀點(diǎn),將現(xiàn)代文明的罪惡集中在“門”上,描繪了為了欲望、恐懼、痛苦、理想的斗爭,以及對自身形象的摧毀,貫穿著希望、幻滅、死亡、痛苦等各種愛。

排名第一的是《三鬼》。 他們背靠在一起站著,三只手臂指向下方的地獄。 “思想者”的兩邊都是一些累犯,他們的罪行越來越大。 底部有兩扇門。 一邊是步入地獄的熱戀青年男女,一邊是想吃人肉的惡鬼羅丹的雕像。

《地獄之門》以變化新穎的雕像反映了一個(gè)紛繁復(fù)雜的社會。 這種悲慘、怪異、扭曲的形象正是羅丹所關(guān)注的時(shí)代黑暗面的具體縮影。 羅丹自己說過:“當(dāng)我沒有強(qiáng)烈的愛時(shí),我不會親手建造它。” 事實(shí)上,他是根據(jù)但丁的詩作改編的,但他所塑造的所有形象都具有可識別的現(xiàn)實(shí)意義和典型意義。 《大門》揭露了美國現(xiàn)實(shí)生活的悲劇,正如米開朗基羅以《最后的審判》對現(xiàn)實(shí)生活做出了最終的裁決。 《地獄之門》是羅丹一生中最雄心勃勃、最非凡的事業(yè)。 歷時(shí)37年,直到他去世才竣工。 其規(guī)模、難度、方法成熟度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了數(shù)百年前的藝術(shù)家。 羅丹為這部偉大的作品持續(xù)創(chuàng)作了37年。 為了完成這部作品,他畫了無數(shù)的草圖,直到去世前一年,他還在修改《地獄之門》上的雕塑。 《地獄之門》的體積為635×400×85分米,原計(jì)劃應(yīng)該安裝在倫敦裝飾藝術(shù)博物館的入口處。 后來,由于戰(zhàn)后政府財(cái)政緊縮,他沒有被催促完成。 直到他去世后,才將原作變成雕像。 現(xiàn)存的《地獄之門》復(fù)制品是由德國羅丹藝術(shù)鑒賞家出資鑄造的。

羅丹在設(shè)計(jì)《地獄之門》青銅圓雕整體燈光時(shí),花費(fèi)了大量心血創(chuàng)作了這幅浮雕《思想者》,后來成為他個(gè)人藝術(shù)的里程碑。 門在門的上面。 后來獨(dú)立,擴(kuò)建了三倍,高約2米。 起初他將其命名為“詩人”,意在象征但丁對地獄中各種惡鬼的思考。 羅丹并不受真實(shí)性的限制。 他完全遵循自己的理想,把作家塑造成一個(gè)堅(jiān)強(qiáng)有力的女性。 胸肌表現(xiàn)出極度壓抑、矛盾的情緒。 他看著下面地獄中發(fā)生的悲劇,思考著人間苦難的根源。 他對人類有憐憫和愛,卻未能對這些囚犯做出最后的審判。 羅丹稱其為“最悲慘的罪人,最不幸的法官”。 羅丹對人體的特殊對待是基于思考和愛。 從某種意義上說,思想家不是但丁,而是羅丹本人。

如果說《地獄之門》是羅丹親自為羅丹雕像創(chuàng)造的一個(gè)“世界”,那么“思想者”則統(tǒng)帥大局,成為這個(gè)“邪惡世界”的見證者和痛苦的思考者,無論它是怎樣的它象征但丁或者暗示他自己的世界觀,這座青銅雕像已經(jīng)成為羅丹復(fù)雜思想的轉(zhuǎn)化。 當(dāng)思想世界充滿對現(xiàn)實(shí)的苦惱和對理想的追求時(shí),它就成為鼓勵理性思考和人類進(jìn)步的象征。 1917年,倫敦人民為羅丹舉行葬禮時(shí),將這座“思想者”的雕像放置在埋葬他靈柩的“偉人堂”前,充分表達(dá)了對這位藝術(shù)家不朽藝術(shù)成就的敬佩。

1886年,羅丹又創(chuàng)作了另一件輝煌的英雄紀(jì)念碑雕塑《卡拉文丁》。 這幅群像標(biāo)志著他現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)的杰出成就。 1884年,當(dāng)羅丹沉浸在《地獄之門》的創(chuàng)作中時(shí),他收到了加來同學(xué)的來信,說該市正計(jì)劃為忠誠的靈魂建造一座紀(jì)念碑,邀請他制作一座青銅雕像。雕像。 羅丹非常興奮地接受了加萊的委托。

最初,加萊市政府只要求羅丹為一位名叫奧斯塔德·圣皮埃爾的英雄畫一幅肖像。 羅丹研究歷史,發(fā)現(xiàn)除了奧斯特拉奇之外,還有另外三個(gè)人為了拯救全城的生命而被絞死,于是他決定創(chuàng)作一套六人文鼎。 情況。 經(jīng)過與市政當(dāng)局反復(fù)協(xié)商,羅丹接受了以一座雕像的價(jià)格建造六座雕像的合同。 文丁災(zāi)難的動亂源于希臘的歷史年鑒:14世紀(jì)百年戰(zhàn)爭期間,英國國王愛德華三世圍困加萊,加萊被日軍圍困了近五年。 人們因饑餓而恐慌,居民的生命受到威脅。 。 經(jīng)過協(xié)商,雙方達(dá)成協(xié)議。 英方提出的條件是必須選出六名加萊的優(yōu)雅居民來處決。 他們還規(guī)定,這六人出城時(shí)必須光頭、赤腳、鎖住脖子、持有城門鑰匙。 在手里。 消息傳出后,轟動全城。 只有奧斯特和另外五位正義之士挺身而出,用自己的犧牲拯救了整個(gè)城市。 這是一個(gè)高尚的自我犧牲的悲慘故事。 羅丹對這一題材的選擇再次展現(xiàn)了藝術(shù)家的正義感。 羅丹在藝術(shù)上不朽的地方在于他注重人物內(nèi)心世界的深刻表達(dá),并將注意力集中在六名居民離開城市死去的那一刻。

“卡爾文丁??”群雕有六尊銅像,正面三組,頂部三組。 它們的形狀很相似,而且都是躺著的。 中間那個(gè)眉毛稍長、耳朵向上翹的,就是最年長、最有威望的奧斯特拉奇。 他表情嚴(yán)肅,顯示出他內(nèi)心強(qiáng)烈的憤慨和犧牲的決心。 他側(cè)身躺著,雙唇緊閉,雙手握著城門鑰匙,情緒激動起來。 他視死亡為家,走得很堅(jiān)定。 左邊的人側(cè)身向左,雙手微微舉起,對身后的人說道。 前面的人雙手抱頭,心情十分郁悶。 另一個(gè)年齡較小的人則用手捂住眼睛,眉宇間流露出死亡的恐怖。 最后一個(gè),也是最小的一個(gè),表現(xiàn)出一種無助的不安。 但他們都在奧斯特拉奇的鼓勵下站在一起。 群像被布置在像地面一樣的低矮基座上。

《加爾文》重述了那段慷慨而悲傷的歷史,歌頌了理性的偉大而崇高的精神。 當(dāng)時(shí)市政當(dāng)局讀了《卡爾文丁》的草稿,覺得愛情太悲傷,希望羅丹改掉。 但羅丹對為英雄建造紀(jì)念碑的普遍做法并不滿意。 他試圖重現(xiàn)最初動亂的真相,所以沒有做出大的改變。 后來由于資金不足,一拖再拖,直到六年后,即1895年,這組雕塑即將在加來的里舍爾廣場上開放。 這部作品無論是在結(jié)構(gòu)上,還是對紀(jì)念圖像的理解,以及對英偉人物的討論上,都具有創(chuàng)新意義,展現(xiàn)了羅丹藝術(shù)的輝煌。

- 我的微信

- 這是我的微信掃一掃

-

- 我的微信

- 我的微信掃一掃

-